シンプルな草木染めを楽しむ

「草木染めってまず何からすればいい?」

「乾燥植物を使って染色をしてみたい!」

「最低限の手順を知りたい!」

はじめての染色に役立つ基礎知識のメモを公開しています!

今回は乾燥植物を煮出して染める方法です!

刷毛を使った草木染めは専用の道具(いずれもお手頃とは言えない価格)を必要とするため、比較的ご家庭でも試すことのできる浸染法(染液に浸して染める方法)で紹介していきます!

使うものはなるべく少なくシンプルに!

使うもの

- 絹素材の布(生地・ストールなど)

- 乾燥植物

- 媒染剤(錫・アルミ・鉄・チタン・銅のいずれか)

- ステンレス鍋

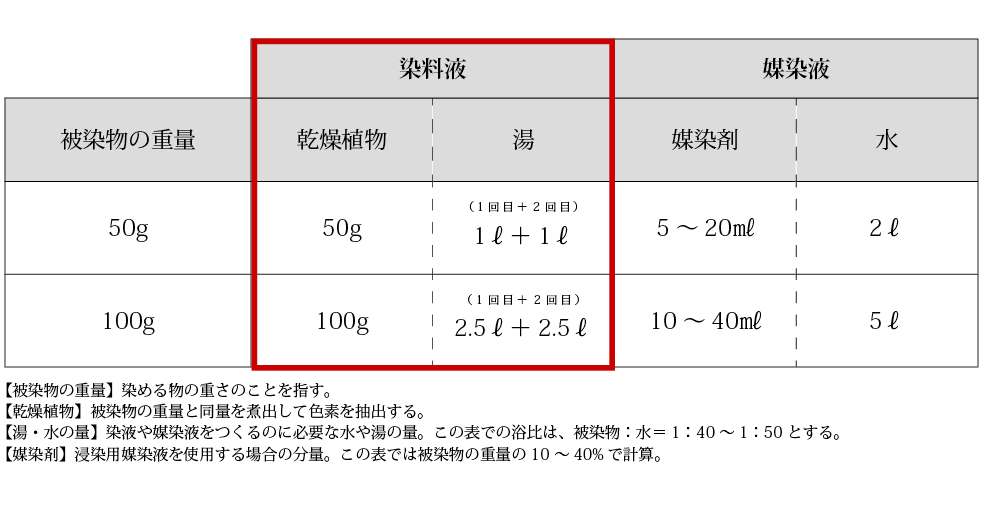

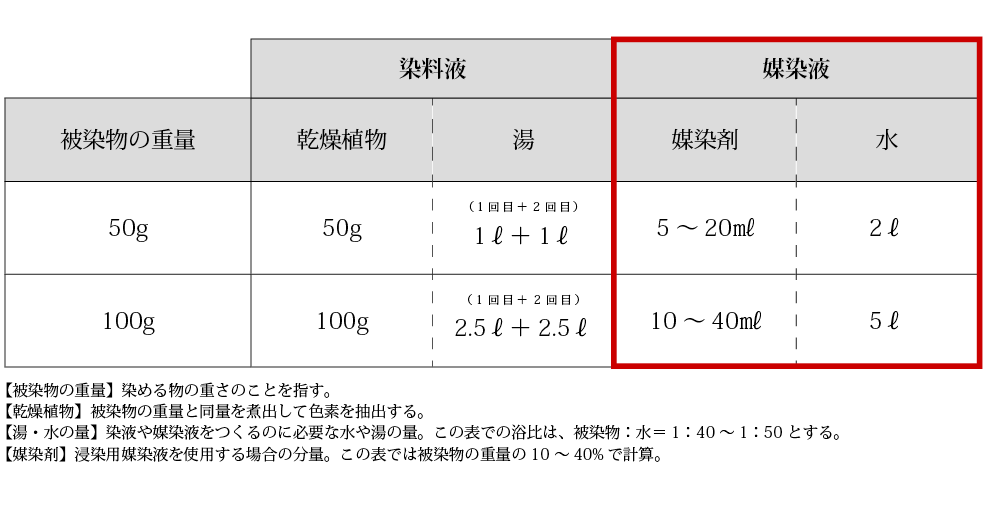

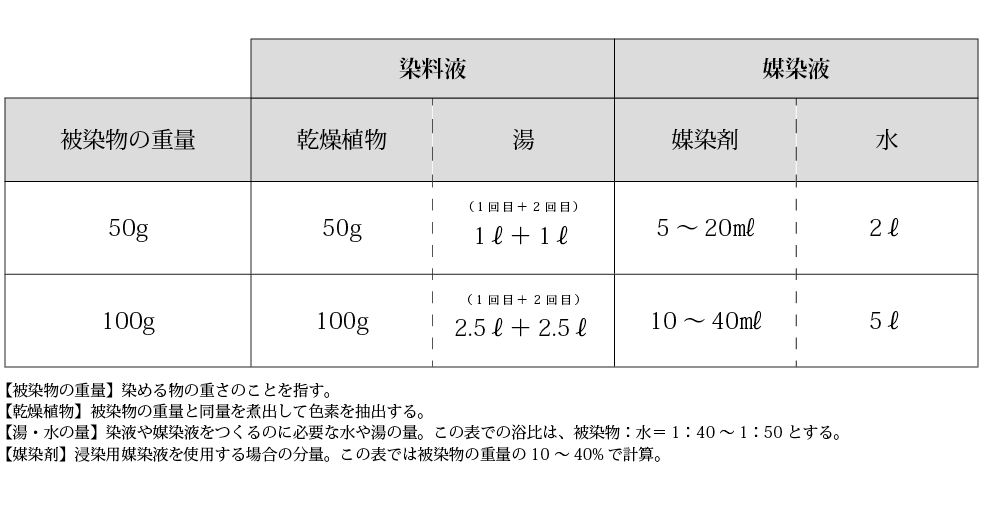

まずは分量を計算

乾燥植物の必要量はひとまず「布の重さと同じ」とおぼえてOK

植物の種類や個体差によって多少のブレはありますが、「よく染まった」という見た目のわかりやすい結果を得るための量としては「布の重さと同じ」以上の量があれば十分です。煮出しの効率を上げるために植物はよく砕いて、なるべく細かくしておきましょう。

湯量・媒染剤の量も「布の重さ」を基準に算出

布の重さを基準に

■染料液用の湯量は40〜50倍(布をゆったり動かせる量があれば何倍でもよいですが、湯量が少ないと染めムラの原因になり、多すぎるとなかなか濃度が上がらなかったりします。)

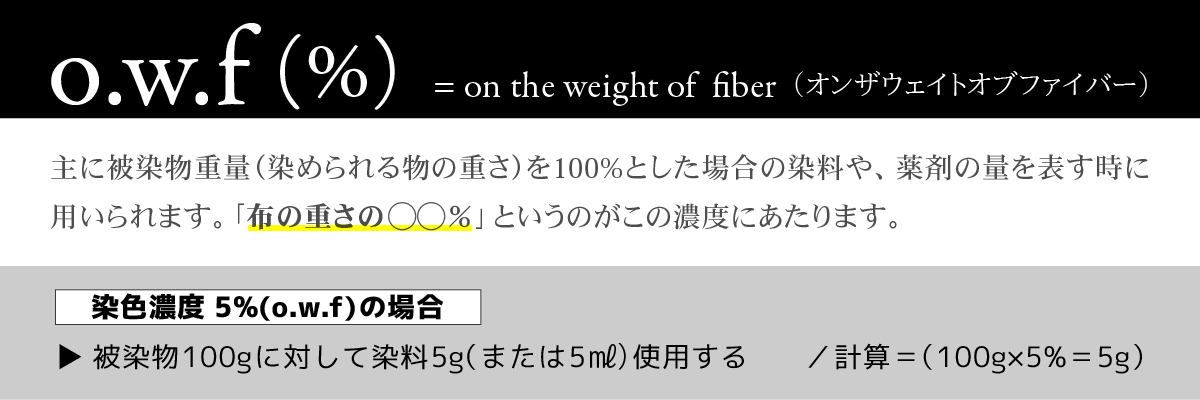

■媒染剤は10〜40%(基本的には40%でOKですが、淡い色にする場合は加減してください。こういった布の重さに対して◯%という使い方を【o.w.f ◯%】と表記したりもします。)

媒染液の水量も染料液をつくるときと同様に40〜50倍程度あるとよいでしょう。

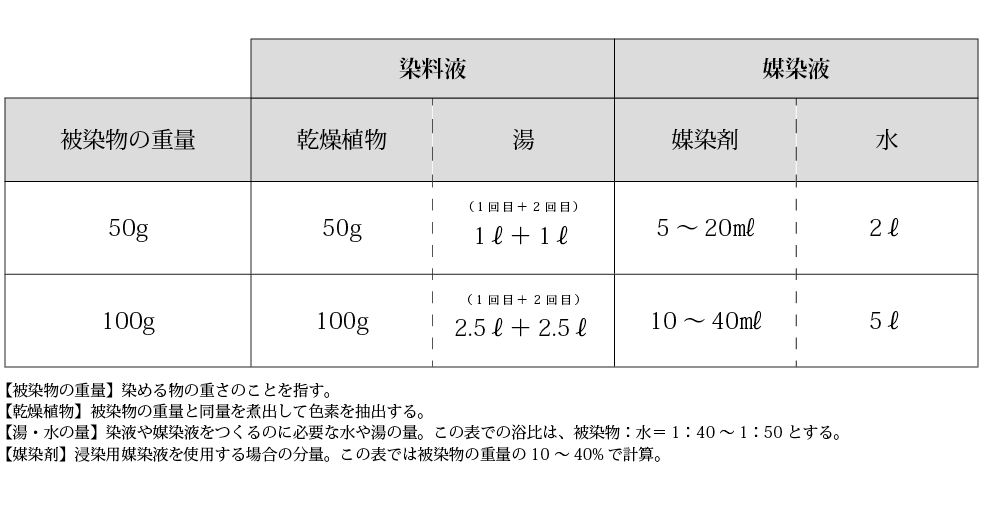

(下の表の数値の求め方は一番最後に紹介します。)

数字ばかりで難しく感じるかもしれませんが、必ずしもこの数値通りにする必要はありません。

分量などをしっかり量ることでデータが取りやすくなり、2回目以降の染色でも近い色を再現できるようになりますが、一期一会の染めを楽しむのも草木染めの醍醐味です。計算した数値ぴったりの分量でなくても大丈夫です。「おおよそこのくらい」の感覚でも染まりますので安心してください。

逆に言えば、分量を守ったからといってムラなくきれいに染まるとも限りません。生地や染め方のちょっとした違いでも必ず仕上がりに差が出てきます。分量はあくまで目安として、まずは純粋に植物の色を楽しんでください。

分量がわかったところで、いよいよ染め方です。

染色工程 <絹素材>

(木綿・麻等の植物性の繊維に染色する場合には事前に後述の濃染処理を行うと濃く染められます。)

Ⅰ|染液づくり

1)植物を湯の中に入れ、30〜60分間煮出します。蒸発していく水分は適時補充します。

2)ろ過布を使って濾し、染液にします。植物にまだ色素が残っているので新しい湯を用意して同じ工程をもう一度繰り返します。

3)1回目の染液と2回目の染液を混ぜて使用します。

(ろ過布を使わずにダシパックのように手軽に煮出せる植物煮出しパックがあれば便利です。)

Ⅱ|染色

4)乾いた状態からいきなり染液に浸けると急激に染液を吸って染ムラになるため、事前に披染物(染めるもの)は水に浸けてしっかり濡らしておきます。

5)温度を上げながら染液に浸けて染めていきます。50〜60℃くらいから浸けはじめ、80〜90℃まで温度が上がれば温度を保ちつつ30分間染色します。

6)染液から引き揚げて水で軽くすすぎ洗いをします。

(温度計があるとわかりやすいですが、ない場合は感覚でも染められます。入れはじめの50〜60℃はお風呂のお湯より熱め、80〜90℃は気泡がポツポツ出始めて沸騰しない程度とおぼえておくとよいでしょう。ただし、同じ色を再現したい場合には温度計やタイマーを使ってしっかり染色時間と温度の管理を行い、データを取っておきましょう。)

Ⅲ|媒染

7)媒染剤を溶かした媒染液に浸けて30分間媒染します。室温(20℃前後)でも可能ですが、40〜60℃くらいで媒染すれば吸収効率が上がります。

8)媒染液から引き揚げて水でしっかりすすぎ洗いをします。その後、湯洗い(60℃前後)を行うと尚良いです。

9)より濃く染めたい場合はもう一度染液に戻し、再び媒染をします。(工程⑤〜⑧を繰り返す)

あとは脱水して乾燥すれば完成です。

(媒染後の洗いに専用のソーピング剤を使えば発色や堅牢度がやや向上します。)

木綿・麻・レーヨン素材の場合

濃染処理で濃く染まる

植物性繊維を染める場合、【染色】の工程に入る前に披染物をあらかじめ濃染処理をしておくとよく染まります。

色素と繊維の関係は磁石のようなもので、絹や羊毛などの動物性繊維(主成分がタンパク質)と植物の色素は非常に相性が良いです。(プラスとマイナスの電荷の関係)

対して、植物性繊維(主成分がセルロース)と植物の色素はあまり相性がよくありません。(マイナスとマイナスの電荷の関係)

草木染めの知恵として、

「木綿の生地を染める前には豆汁(もしくは豆乳・牛乳)に浸しておく」

というのがありますが、なぜこのようなことをするのかというと、前述の電荷の関係に起因します。この作業は「植物の繊維に大豆(牛乳)のタンパクをまとわせる」ことが大きな目的です。

「植物の繊維にタンパクをまとわせる」ことで「擬似的に絹化」する

このようにイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。

同じような原理を利用するKLC-Nでのマイルド処方なら豆乳に浸すのと同等以上の効果をより手軽かつ短時間に行えます。

前処理の方法

1)KLC-Nを湯(50〜60℃)に溶かした処理液に浸け、80〜90℃まで温度が上げて温度を保ちつつ30分間処理します。

2)処理液から引き揚げて水でしっかりすすぎ洗いをします。

水洗後はすぐに染色することができます。また、乾燥して保存することもできます。

(豆汁や豆乳、牛乳の場合には、よく浸した後はそのまま洗い流さずしっかり脱水し、天日干しにして短時間で完全に乾燥させてから染色に移ります。)

ソーピングのひと手間

仕上げのすすぎ洗いの後に媒染ソーピング剤を使ってソーピングをすることで発色が良くなりトーンが少し明るくなります。また、摩擦堅牢度もやや向上します。

1)媒染ソーピング剤を湯(50〜60℃)に溶かしたソーピング液に浸け、10分間処理します。

2)処理後は40℃前後の湯でしっかりすすぎ洗いします。

メモ

表の計算式

上記表の「被染物の重量」(布などの染める物の重さ)が【100g】の場合でみると、

- 乾燥植物の量は【布の重さと同じ】なので「被染物の重量」=「乾燥植物の量」で100g

- 湯量は【布の重さの40〜50倍(今回は50倍で計算)】なので「被染物の重量」×50=5,000g(=5ℓ)1回煮出すだけでは色素を抽出しきれないので2回に分けて抽出します。なので、湯量を半分に分けて(1回目)2.5ℓ+(2回目)2.5ℓにして用意します。

- 媒染剤の量は【布の重さの40%(o.w.f 40%】なので「被染物の重量」×0.4=40g(およそ40㎖)

- 水量は染料液のときと同様なので5ℓ

となります。