錫・チタン媒染液を使った同浴染

難しい工程は一切抜き!媒染剤と草木の染料を同浴で染める!

”さらり”は薄くて光沢のある絹ショールです。

ムラになりにくく、染まりつきも抜群なので「袋染め」などの小さな浴でも染めやすいのが特徴です!錫の媒染液と各種液体植物染料で春〜初夏の季節にぴったりのやさしい色合いに!

同浴染めとは

草木染の基本工程としては染色→媒染の2工程を踏まないといけませんが、錫とチタンの2種類の金属は染料液と混ぜて染めることができます。

染め方はとっても簡単!

染めたい色味と媒染剤を混ぜて染めるだけ。

材料

- 絹ショール “さらり”(約37g/枚)

- 湯:約2ℓ(浴比=30〜50倍)

- 液体植物染料:3~4㎖(10% o.w.f)

- 浸染用錫液:3~4㎖

- アニノールW:3~4㎖

※液体植物染料・浸染用錫液・アニノールWは常に同量

※媒染剤は浸染用錫液もしくは浸染用チタン液のみ

染め方

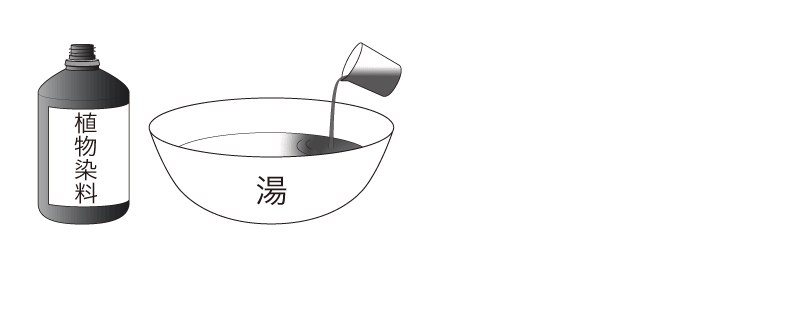

① 染色液をつくる

湯(60~70℃)に液体植物染料を加えて溶かします。

今回の処方では淡色に染めることを目指しますので染料濃度は10% o.w.fとなります。

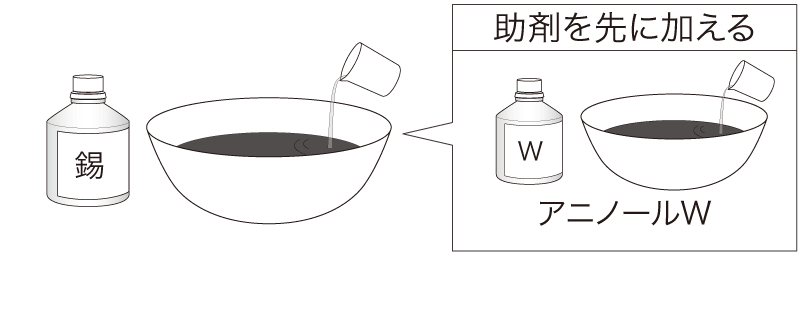

② 媒染剤を加える

アニノールWを先に染料液に加え、最後に浸染用錫液(またはチタン液)を加えます。

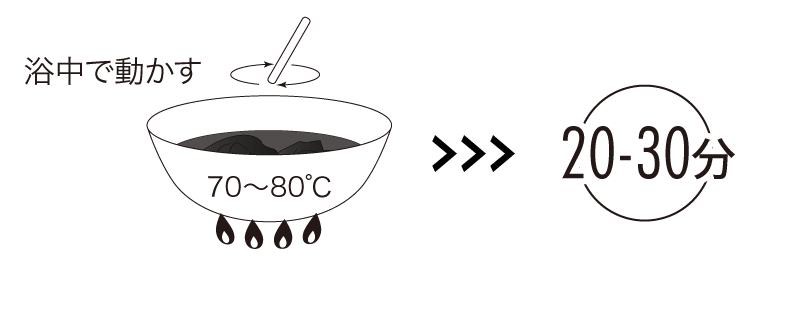

③ 染める

染色液の中に被染物を入れ、80℃前後を保ちながら20~30分間染めます。

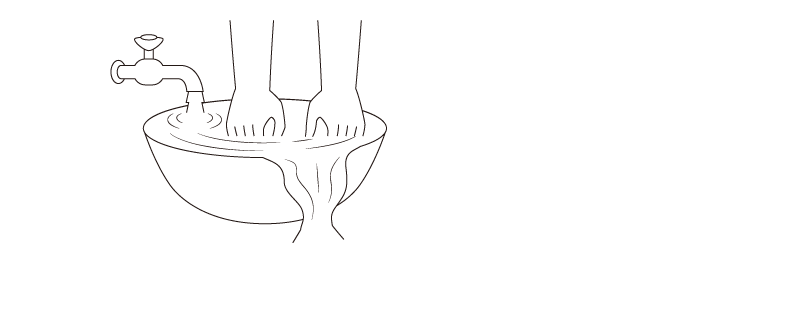

④ 洗う

色が出なくなるまでよく水洗いし、その後、丁寧に湯洗い(50~60℃)して乾燥させれば完成です。

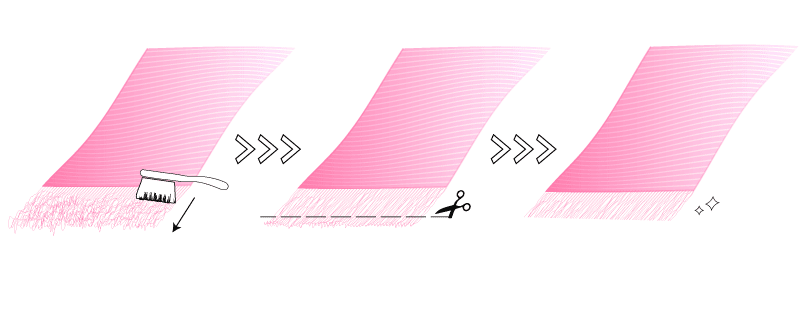

⑤ 房の処理

“さらり”の房糸は極細のため、染色後に絡まることがあります。そういった場合、硬めのブラシでブラッシングしてから7~8㎝ほど残すようにして先をカットするときれいに仕上がります。

おすすめの色

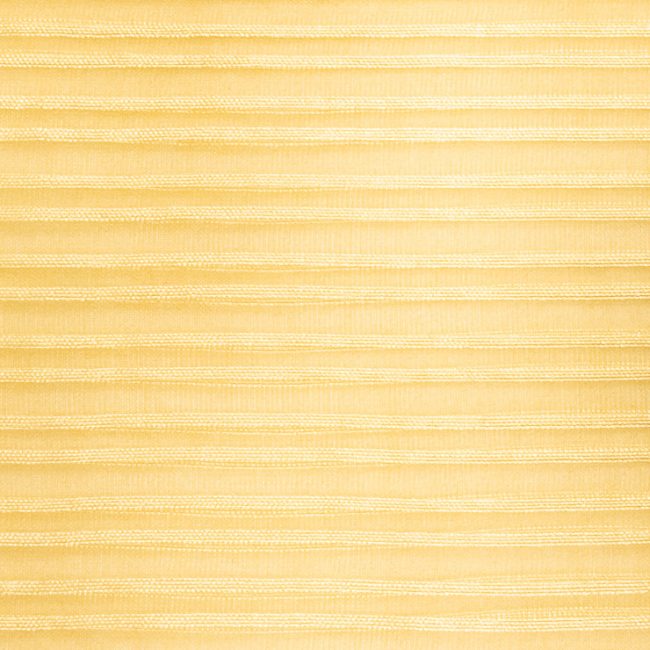

ヤマモモ液30+錫(浸染用錫液)

ダイオウ液50+チタン(浸染用チタン液)

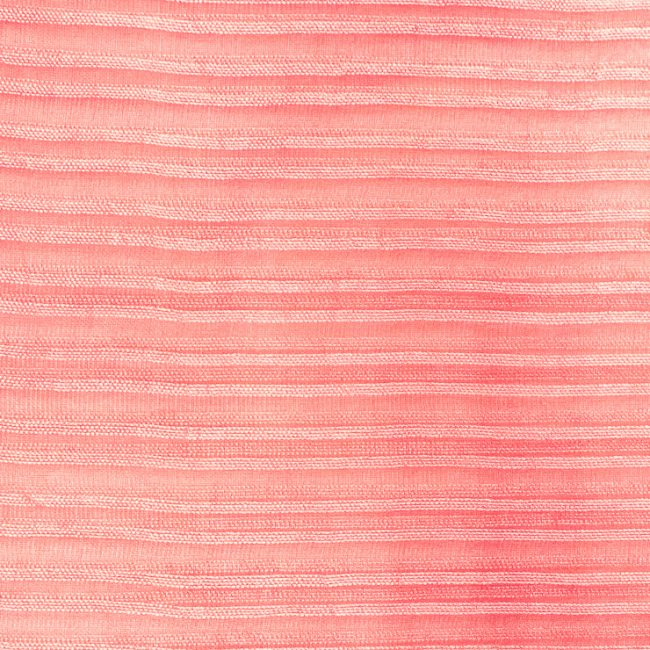

スオウ液67+錫(浸染用錫液)

ラックダイ液EX-10+錫(浸染用錫液)

ログウッド液67+錫(浸染用錫液)

必要助剤

アニノールWは媒染剤用の安定剤で、加温時も安定して溶解状態を保ちます。

同浴染めの場合、加えずに染色すると風合い・発色が悪くなるなどのリスクが生じます。

同浴染めの場合、使用する媒染剤の種類は必ず『錫』もしくは『チタン』を使用します。

他にもおすすめの絹ショール

絹ショール”瑠璃”も同じく薄くて軽く羽織れるので、これからの季節にピッタリのオススメ品です!

おまけ

“さらり”は藍染めにも◎

藍染もできます。

袋の中で染めることができるので少量で染めたりグラデーションに染め分けしたりできますよ!

これで染めました!

絹なら煮染めじゃないの?

絹に藍染めをする場合には風合いを損なわない『煮染め法*』という染め方を用いますが、”さらり”は張りのある風合いのオーガンジー(セリシン*が残った固い糸で織られた布)ベースの生地で作られていますので、木綿を染めるような通常の藍染めをするとセリシンが少し落ちて、軽く『練り』をしたような状態になります。

ほとんどの絹生地は風合いを損なう結果を招きますが、この“さらり”に限り光沢性や風合いを損なうことなく通常の藍染めをすることが可能です。

*煮染め法:酸性還元の状態で染められる方法のこと。通常の藍染めはアルカリ還元状態で染めるため、動物性繊維は傷みやすい。

*セリシン:絹糸を覆っているアミノ酸タンパク質のこと。水やアルカリで溶けやすく、除去されると美しくしなやかなフィブロインが残ります。また、このような精練工程を『練る』といいます。