新商品『くっつかは〜る』の使い方

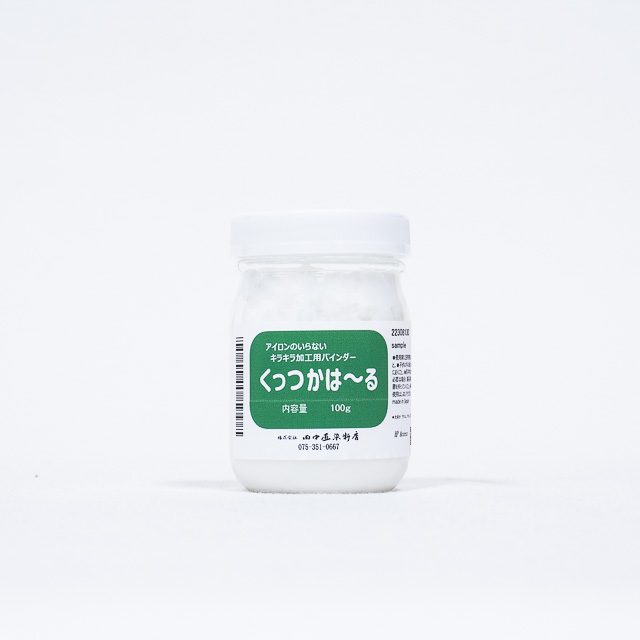

新商品『くっつかは〜る』

昨年大人気の『エピーパレット』に続き、アイロンでの熱処理がいらない新商品『くっつかは〜る』のご紹介です。

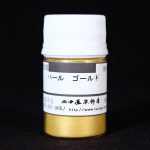

『くっつかは〜る』はグリッター粉・パール粉・金彩フィルムなどを使って手軽にキラキラ加工を楽しむことができる「ノンアイロン処理」のバインダーです。

「塗って」「乾かして」「くっつける」たったのこれだけなのでお子さまとも一緒に楽しめます。アイロンでの熱処理がいらないので、布だけでなく革製品や木材、プラスチック、ガラス面にも金彩加工が可能ですよ。

使い方

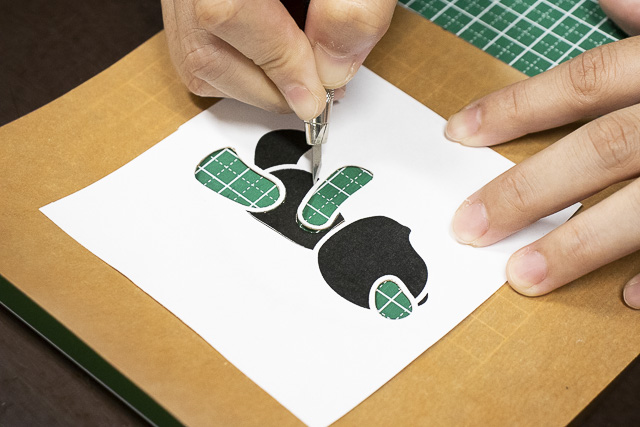

下準備

①洋型紙に好きな図案を写し、アートナイフ(NTカッターD400)で型を彫り、紗張りをします。(紗張りなしでも構いませんが、紗張りをした方が③の工程で刷りやすいです。)

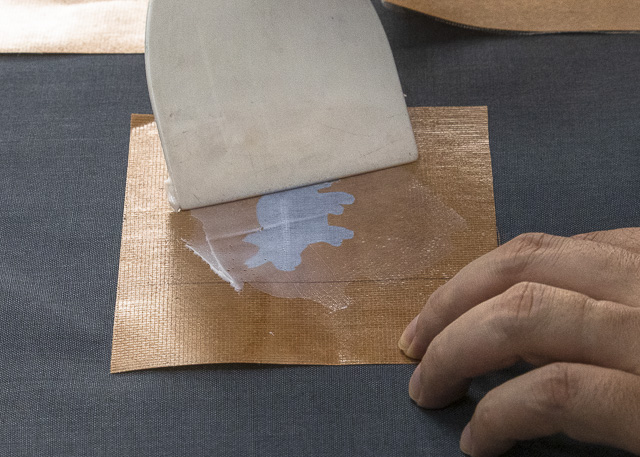

②紗張りをした彫型紙(紗が貼ってある面が表)を生地に固定し、型紙の余白スペースに『くっつかは〜る』をのせます。

③プラスチックヘラを使って『くっつかは〜る』を動かし、型紙の厚み分だけのせるイメージで型刷りをします。

💡『くっつかは〜る』がしっかり乾いたら次の工程に進みます 。

『くっつかは〜る』は乾くと透明になり、粘着性がでます。自然乾燥(1~2時間程度)またはドライヤーでしっかり乾かしましょう。

※洋型紙は『くっつかは〜る』が乾く前にはずし、水洗い時にはスポンジを使って優しく洗い落としてください。紗の部分は乾いてしまった状態からでは洗い落とすのが困難なため、使用後はすぐに洗うか水に浸けるなどしておきましょう。

ワンポイント柄用の大きさにカットしてある洋型紙とテトロン紗が入った『アイロン接着型紙Aセット』か、型彫りに使うカッターや型刷りに使うプラスチックヘラも付いた『アイロン接着型紙入門セット』の同時購入がおすすめです。

A:金彩フィルム・顔料箔を使う場合

①型の上に金彩フィルム(もしくは顔料箔)をおいて仮接着します。

②硬貨などでフィルムの上から軽くこすって貼っていきます。(顔料箔の場合はフィルムが剥離しにくいため、かなり強めにこすってください。)

③箔の付き具合を確認し、不十分なところは再度貼り直してください。(箔が付いていない部分で粘着性が残っていれば貼り直しが可能です。)型の全面に箔が付けば完成です。

💡金彩フィルムなら高い光沢感を、顔料箔なら光沢感をやや抑えたマットな仕上がりに!

顔料箔は金彩フィルムと比べるとやや肉厚で、耐久度は顔料箔が勝ります!

また、黒・白ともに下地の色の影響を受けにくく、シルクスクリーン印刷のような細かく美しい表現が可能です!

🆕 新商品『顔料箔 黒・白』

下地の色の影響を受けにくく、シルクスクリーン印刷のような細かく美しい表現が可能です。また、金彩フィルムよりも膜厚が厚いので耐久性も向上しています。

やや光沢をおさえた無彩色(黒・白)の箔ならシンプルなデザインでもイメージを損ないません。

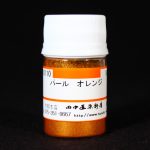

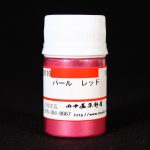

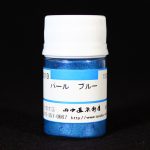

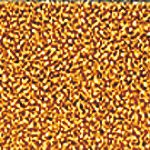

B:グリッター粉・パール粉を使う場合

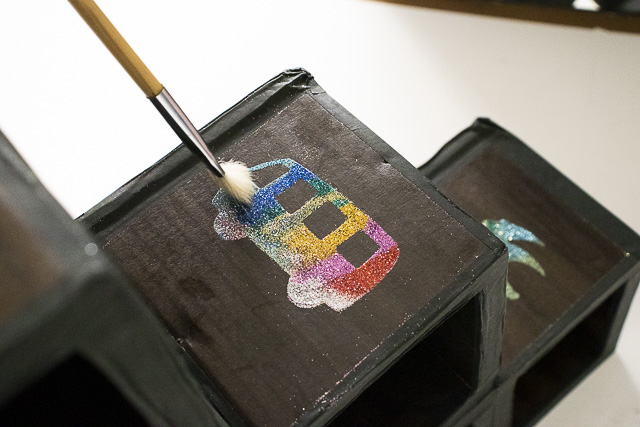

①グリッター粉(もしくはパール粉)を型の周りにおいていきます。型の上に直接ふりかけてしまっても構いません。

②筆を使って粉を動かしながら、『くっつかは〜る』にくっつけていきます。筆は適当なもので構いませんが、迷ったらナイロン平筆がおすすめです。

③隙間を埋めるように何回もなぞれば出来上がりです。筆で余分な粉をしっかり払い落とし、必要であれば硬仕上げ剤などでコーティングしてください。

💡微調整が効くのでグラデーションが思いのまま!

グリッター粉とパール粉を併用する場合は、「グリッター粉」→「パール粉」の順にくっつけると自然な仕上がりになります。(粒子の荒いグリッター粉を先にくっつけてから粒子の細かいパール粉で隙間を埋めるイメージ)

筆以外にも指に粉を付けてスタンプの要領でくっつけたりしても楽しいですよ!

金粉・銀粉でも同じ加工が可能です!

まとめ

金彩フィルムならスクラッチシールのような感覚で加工ができ、ゴミの出が少なくお掃除も簡単なので小さいお子さまと一緒のワークショップなどに向いています!

グリッター粉・パール粉は筆でなぞってくっつける感覚が楽しく、色のバリエーションも多くて繊細な表現に向いています!

どちらも簡単にキラキラ加工ができるので皆さんもぜひ試してみてください!

金箔・親光箔類にも使えます!